55.1%受访者认为“空巢青年”既是一种居住状态也是一种心态

当下,大多数人对“空巢青年”生活的印象都比较负面,年轻人遇到的一些生活和心理困境也被很大程度上归因为这种生活状态。

中南大学社会学系教授董海军表示,并不认同“空巢青年”的提法。“对年轻人来说,刚毕业未婚,这种状态是普遍而正常的,不应该给他们打上标签。”董海军指出,“空巢”的状态并不一定就会导致年轻人社交圈的狭窄、孤独感强等问题,这从逻辑上是不成立的。“年轻人毕业之后结婚之前自己居住,这是一个正常的过程。家对他们来说还是一个港湾,而且他们同时可以拥有自己的社交圈。一些跟父母同住的人,社交圈也可能因为受到父母的限制而狭小”。

调查显示,28.2%的受访者认为“空巢青年”主要是一种心态,12.1%的受访者认为主要是一种居住状态,55.1%的受访者认为二者都有,4.6%的受访者回答不好说。

值得注意的是,49.2%的受访者发现享受独居状态的年轻人多,27.2%的受访者发现这样的年轻人少,23.6%的受访者回答不好说。

曹芳表示,接受采访以前,她并不知道还有“空巢青年”这个名词。事实上,除了自己在家的时间感觉孤独,还有感情问题绕不过去,大部分时候她都生活得比较平静,不觉得自己需要被过度关注。“我下班后有时会跟同事聚餐、逛街、看电影,周末会有一天看书或者工作,假期经常会出游。这样的日子过了差不多4年,也没觉得有多郁闷或者难捱”。

关于合租的生活,曹芳表示与目前的室友合租一年多了,她只知道对方的姓名和微信,其他如来自何处、做什么工作、兴趣爱好等一无所知。“就是住在一个屋檐下的陌生人,大家不约而同保持着距离,除了交房租水电的时候,也就刚好碰面时打个招呼”。

调查显示,33.7%的受访者发现不愿意与合租室友交流的年轻人多,回答非常多和比较多的受访者分别占5.3%和28.4%,21.5%的受访者感觉这样的年轻人少,41.3%的受访者回答一般。

关于年轻人不愿意与合租室友交流的原因,对不知底细的人戒备心重(25.3%)被认为是最大原因,其次是共同话题少(21.8%),其他还包括见面机会少(13.5%),单纯的合租关系更方便(13.1%),害羞或不知道怎么打开局面(10.9%),工作太辛苦,回家不想讲话(8.6%),不喜欢被打扰(6.3%)等。

64.4%受访者鼓励年轻人参与兴趣、公益导向的社会组织

郭丰虽然对目前的“空巢”状态有些无奈,但是他感觉“还是有奔头的”。“看着女儿一天天长大,家里条件也在改善,心里宽慰不少”。每天和家人的电话或视频是他一天中最舒心的时刻:“听着女儿在那边叫‘爸爸’,心都要化了,也不累了。”郭丰说,他希望能够把生意做大,用这些年挣的钱回去再做个生意。“长期这样也不是办法,一家人还是要在一起的”。

曹芳对记者说,家人一直催她回家发展和结婚,但是她在老家找不到对口的工作,也难找到合适的结婚对象。

“虽然有时候会感觉到孤单,但是工作还算顺心,收入养活自己完全没问题,就先这样过着吧,遇到合适的人再说”。曹芳说。

对于帮助“空巢青年”排解孤独感,64.4%的受访者希望多发展兴趣、公益导向的社会组织,鼓励年轻人参与。

还有哪些方法可以帮助“空巢青年”摆脱困境?调查中,55.2%的受访者建议“空巢青年”主动为自己寻找生活乐趣;44.4%的受访者希望平衡区域发展,减少背井离乡的现象;40.9%的受访者希望降低年轻人的生活成本;35.7%的受访者认为“空巢青年”应该主动交际;34.5%的受访者建议家人多关心和支持“空巢青年”;18.3%的受访者建议商家多推出适合独居者的衣食住行用品和模式。

董海军建议,社会层面、公司、亲友对于“空巢青年”要多加关心。感觉孤独、苦闷的独居年轻人也要寻求适当方式排解不良情绪,比如跟朋友倾诉,做心理咨询进行疏导,参加一些社会工作。

受访者中,35.2%的人租房居住。

受访者年龄分布为:00后占0.2%,90后占20.1%,80后占55.5%,70后占18.2%,60后占 5.2%。

首次披露与宋喆离婚内幕 杨慧:宋喆和马蓉不是同学

首次披露与宋喆离婚内幕 杨慧:宋喆和马蓉不是同学  美国迈阿密一机场出现巨型UFO

美国迈阿密一机场出现巨型UFO  高墙之内:探访泰国重刑犯监狱

高墙之内:探访泰国重刑犯监狱

丹麦小猫拥有奇异大眼 睡觉时仍半睁

丹麦小猫拥有奇异大眼 睡觉时仍半睁  “双头姐妹”共享一个身体 已大学毕业

“双头姐妹”共享一个身体 已大学毕业  三万英尺高空下的地球 没想到竟如此美丽

三万英尺高空下的地球 没想到竟如此美丽

巴西:2016里约动漫节精彩上演 花式Cosplay美女趣味十足

巴西:2016里约动漫节精彩上演 花式Cosplay美女趣味十足  里约奥运会前瞻:美国男子体操队运动员媒体写真

里约奥运会前瞻:美国男子体操队运动员媒体写真  2016里约奥运会和残奥会吉祥物亮相

2016里约奥运会和残奥会吉祥物亮相

散落世界各地的宗教建筑 充满魔幻色彩呈现视觉盛宴

散落世界各地的宗教建筑 充满魔幻色彩呈现视觉盛宴  伦敦:著名“不爽猫”蜡像亮相杜莎馆 与本尊合影傻傻分不清楚

伦敦:著名“不爽猫”蜡像亮相杜莎馆 与本尊合影傻傻分不清楚  里约奥运会前瞻:美国女篮媒体写真

里约奥运会前瞻:美国女篮媒体写真

英女子疯狂迷恋凯蒂猫 3万英镑存藏品

英女子疯狂迷恋凯蒂猫 3万英镑存藏品  英国一核潜艇与商船相撞 核潜艇被撞坏

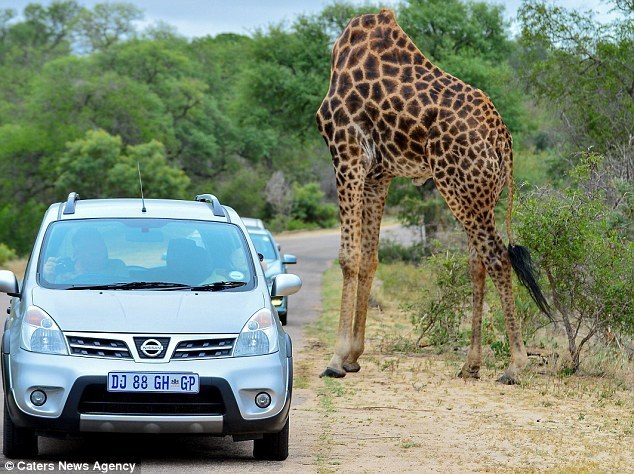

英国一核潜艇与商船相撞 核潜艇被撞坏  我的头呢?动物“神走位”造视觉错觉

我的头呢?动物“神走位”造视觉错觉

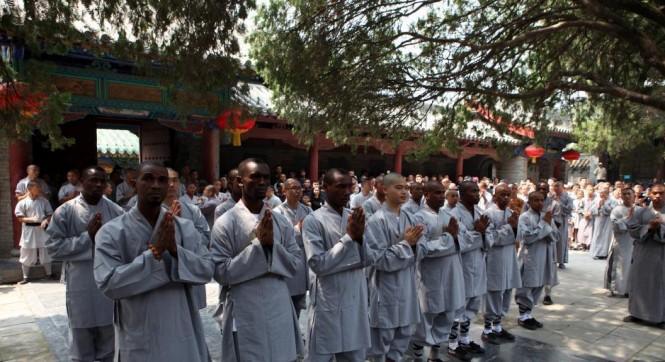

非洲弟子少林寺修行 释永信出席开班仪式

非洲弟子少林寺修行 释永信出席开班仪式  湖北十堰现“绿松石王”重达215公斤 价格过千万

湖北十堰现“绿松石王”重达215公斤 价格过千万  乡村教师街头卖唱 赚钱为学生买教具

乡村教师街头卖唱 赚钱为学生买教具