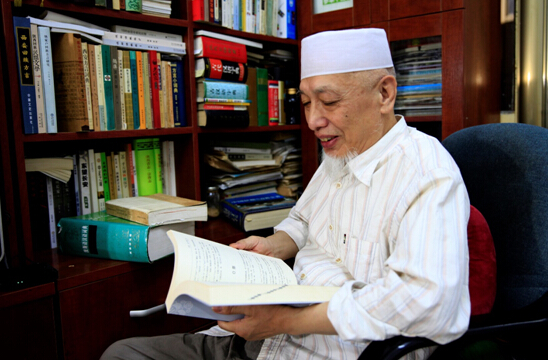

丁旭用了三十多年著成一本工具书《西安回族方言》,堪称西安回族方言经典。 火炎 摄

他的电脑两米之外,是她的缝纫机。在这间斗室里,在缝纫机转轮和针脚的交响中,他抓住回族方言这条线索,任由思绪在千年丝路上驰骋。

他的电脑三米之外,是厕所。思维纵使可以横跨万里,逾越千年,但坐在轮椅上的他,要跨过眼前的这三米却十分困难。

三十多年,很多城市都已物是人非,但这间斗室外的西安回民区桥梓口在他看来还和自己出生时一样。

丁旭,68岁,用了三十多年著成一本工具书《西安回族方言》,堪称西安回族方言经典。为了写书,他腿疾加重,背驼如弓,须发皆白。书出版了,人也仿佛一盏灯燃得灯油将尽。

“从生下那天起,一辈子也么离开这院子,” 丁旭用一口地道的西安回民口音说。 “老三届”的丁旭高中毕业时已经二十岁,比同届毕业生整整晚了三年,原因是中途因病休学。

“小时候我被过继到伯父家养育。在我的记忆中受我伯父影响最深的有两方面,一是酷爱读书,一是宁可饿死也不做亏心事”丁旭说。

13岁那年,连续发烧一周后,躺在床上的丁旭除了头还能转动整个身子都不听使唤了,家人眼看不行了,连最坏的打算都有了。也许是天意,神奇的中医针灸硬把他从死亡线上拉了回来。尽管命是保住了,但一条腿还是落下了残疾,即使做了大量的艰苦顽强的锻炼也没能有所改变。”

高中毕业后,丁旭先后在两家企业做工,都是边干边学。到五金店里了解工具,到新华书店买书研究电器知识,丁旭开始在西安仪表厂做仪表电工,后来又被招进西安工业摄影喷绘部工作。1982年,34岁的丁旭考上陕西广播电视大学,终于圆了多年大学梦。

“其实我上大学就是为了研究我们本民族的语言。我们的语言都是有出处的,而且充满着智慧和幽默,完全可以说是两千年丝绸之路的文化沉淀。当年波斯人迁徙到长安,大多都是男人,要么经商,要么行伍,落脚在长安后,就与当地汉人成家了,就出现了人们常说的一种现象,巴巴(回语爷爷)回回,娜娜(奶奶)汉,东西方语言在漫长岁月中被逐渐融合。”一谈论起回族方言,丁旭立刻精神起来。

年轻时,他就对“回族没有语言文字”的说法心存疑虑,无奈浅薄的阅历和有限的知识无法澄清这一说法,就只好憋在心里。在电大学习期间选修了《语言学》课程后,对语言的发展和演变有了一定的认识,对民族语言的特点有了一些基本的了解。尤其是在学习《外国文学》课程时,伟大的文学巨匠巴尔扎克所说的:“我只是一个社会的书记官,我的责任就是客观实际地记录下我所见到和听到、感到的社会!”更让丁旭大受启发,仿佛找到了奋斗的方向。

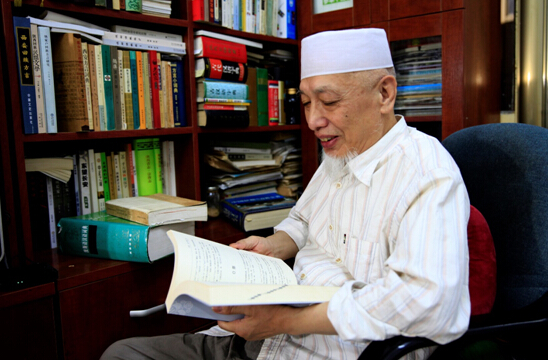

他说,当时他一遍遍在心里自问:“是不是我也可以如实记录下我的民族的语言,成为一个民族语言的记录者?”

我常常自己问自己,是不是我也可以如实记录下我的民族的语言,成为一个民族语言的记录者?火炎摄

本民族祖辈那些诙谐幽默,富于智慧的老话早已在他的心灵中刻下了深深的烙印,那些被岁月艰辛磨砺的古朴言辞更是日积月累地渗透进他的记忆中。这些语言随着时代的变迁和大量现代词语的涌入替代,许多正在消失,眼看着一些非常优美、寓意深刻的词语,后辈们很少使用,几乎不知道它的出处,甚至没有听说过。

这让他更觉得迫切需要把这些正在淡出甚至消失的语言,把这些记载着先辈智慧和艰辛的老话记录下来,让后辈和后继的研究者多一些了解先辈的依据,多一些了解先辈语言的历史资料。

三十多年来,他身上总是带着笔和纸,随时记录下听到的词汇。因为当他有意识进行现实调查时,对方往往记不起所说的老话、俏皮话,只有在平时对话中才无意识自然流露出来。有很多词语一闪即逝,必须立即马上记下来,不然就像刚刚到手的珠玉又随即滑落进波涛滚滚的江河之中,极难寻找。

“曾经有好多时候,由于手边没有纸笔,一个非常熟悉的词语没能记下来,事后再苦苦寻思极难追忆起,因而非常痛苦,”丁旭说,“有时听到一个词汇,或者突然想起一个许久寻寻觅觅的词语,真是欣喜若狂。”

2003年,丁旭因病退休。2007年亲戚送来一台电脑,作为“记录者”的丁旭进入了写书的冲刺阶段。

历史上,回族是一个以多民族为根基、以信奉伊斯兰为纽带、在中华大地上经过大融合大交流而形成的民族,她不仅容纳了中华大地原有的维吾尔、哈萨克等民族,还有汉唐以后来到中华的大批阿拉伯、波斯、土耳其等外来民族,继而吸收了信奉伊斯兰的汉、满、蒙等多个民族。

回族方言非常口语化,但研究起来只做现实的调查远远不够,必须走进历史的深处。丁旭自学了常用的波斯语、阿拉伯语,突厥语、蒙古语、维吾尔语、藏语、满语等语言,翻阅了大量的历史文献资料。

因为不了解这些外来语言,对回族方言的研究往往不得要领。丁旭举了一例:西安回族经常把“腿”称为“戳刚”。好多学者、阿訇均肯定是波斯语,但没有细解。丁旭说,几年前的一天,他偶然听到有一位老师说,这是波斯语里的“马”,马能为人代步,可以引申为“腿”。

“我非常兴奋,‘戳刚’终于有了着落,可是当再次请求这位老师拿出依据时,他却无能为力了。”丁旭后来几经周折终于得到一本《波斯语汉语词典》,如获至宝。终于在该词典中查到چوگان一词(发音近似西安回族方言的“戳刚”)该词典汉语解释چوگان为“(上端弯曲的手杖”,丁旭不禁心中一亮,如同中国老人手拄的拐杖的“戳刚”چوگان终于落到实处。

有病行走不便或老年人的拐杖几乎就是又一条腿,西安回族人若看见有人拄拐杖,就会说:“大哥,人不行了,咋可把‘腿’拉上咧?”久而久之波斯语چوگان演化成以拐杖隐喻人腿部的专用名词。终于得到这个词语演化的确切解释,丁旭不由得心生喜悦,如释重负。

自从对语言研究产生兴趣以来,丁旭整个人仿佛进入了一种如痴如狂的境地,脑子里有时在睡梦中突然冒出一个词语,于是无论冬天夏日,他总是翻身爬起,记词语于小本之上,丝毫不敢怠慢偷懒,生怕忘却失落。然后沾沾自喜又躺下继续睡去,那种喜悦与满足,苦思和煎熬,伴随着他一路走来。

丁旭说:“曾经有好多时候,由于手边没有纸笔,一个非常熟悉的词语没能记下来,事后再苦苦寻思极难追忆起,因而非常痛苦。”火炎摄

“当《西安回族方言》出版之时,我整个人就像是被掏空了一样,有一种如山岩轰然倒塌的感觉,至今都挥之不去”丁旭说。

她老伴一辈子都以缝纫机为伴,给当地回民坊的孩子做童装挣钱。谈起丁旭的艰辛付出,老伴淡然地说:“他就是要干他想干的事,他干啥我也不管。”

“回族方言是中华文化宝库中的一颗绮丽多彩的瑰宝,西安回族方言是西北方言不可缺少的一个重要部分,不仅有地域方言的特色,更且有民族语言的特色,这里包括宗教信仰和民族习俗等特质。”丁旭觉得他的“微薄”付出是有意义的。

有西安本地年轻的回族读者说:“厚厚的一部书,让我这代人读起,津津有味。许多久已忘记的话语再次浮现,仿佛再次回到童年,重现巴巴、娜娜、老巴、老太们教我们说话做人的场景,常常为之动容,会心一笑。”

在当地为丁旭这本书举办的发行研讨会上,有专家说这本书的出版是“小人物做了大事情”。其实,丁旭历经三十年记录民族语言的“大事情”,何尝不是“小人物”一句句约定俗成,一字字精心求证出来的呢?(中国日报广西记者站)

刘涛蜡像揭幕 “霓凰郡主”造型简直太像

刘涛蜡像揭幕 “霓凰郡主”造型简直太像  首次披露与宋喆离婚内幕 杨慧:宋喆和马蓉不是同学

首次披露与宋喆离婚内幕 杨慧:宋喆和马蓉不是同学  美国迈阿密一机场出现巨型UFO

美国迈阿密一机场出现巨型UFO

高墙之内:探访泰国重刑犯监狱

高墙之内:探访泰国重刑犯监狱  丹麦小猫拥有奇异大眼 睡觉时仍半睁

丹麦小猫拥有奇异大眼 睡觉时仍半睁  “双头姐妹”共享一个身体 已大学毕业

“双头姐妹”共享一个身体 已大学毕业

三万英尺高空下的地球 没想到竟如此美丽

三万英尺高空下的地球 没想到竟如此美丽  巴西:2016里约动漫节精彩上演 花式Cosplay美女趣味十足

巴西:2016里约动漫节精彩上演 花式Cosplay美女趣味十足  里约奥运会前瞻:美国男子体操队运动员媒体写真

里约奥运会前瞻:美国男子体操队运动员媒体写真

2016里约奥运会和残奥会吉祥物亮相

2016里约奥运会和残奥会吉祥物亮相  散落世界各地的宗教建筑 充满魔幻色彩呈现视觉盛宴

散落世界各地的宗教建筑 充满魔幻色彩呈现视觉盛宴  伦敦:著名“不爽猫”蜡像亮相杜莎馆 与本尊合影傻傻分不清楚

伦敦:著名“不爽猫”蜡像亮相杜莎馆 与本尊合影傻傻分不清楚

里约奥运会前瞻:美国女篮媒体写真

里约奥运会前瞻:美国女篮媒体写真  英女子疯狂迷恋凯蒂猫 3万英镑存藏品

英女子疯狂迷恋凯蒂猫 3万英镑存藏品  英国一核潜艇与商船相撞 核潜艇被撞坏

英国一核潜艇与商船相撞 核潜艇被撞坏

我的头呢?动物“神走位”造视觉错觉

我的头呢?动物“神走位”造视觉错觉  非洲弟子少林寺修行 释永信出席开班仪式

非洲弟子少林寺修行 释永信出席开班仪式  湖北十堰现“绿松石王”重达215公斤 价格过千万

湖北十堰现“绿松石王”重达215公斤 价格过千万