总台记者从天津大学获悉,2月17日,天津大学脑机海河实验室和清华大学集成电路学院联手,开发了一款基于忆阻器神经形态器件的新型无创演进脑机接口系统。这项研究首次揭示了脑电发展与解码器演化在脑机交互过程中的协同增强效应,成功实现了人脑对无人机的高效四自由度操控。相关成果已于近期在国际学术期刊《自然·电子》上在线发表。

脑机接口能实现大脑与机器直接信息交流,促进生物智能与机器智能融合,被公认为是新一代人机交互和人机混合智能的核心技术。如何通过脑机之间的信息交互实现“互学习”,进而促进脑机智能的协同演进,是突破脑机性能瓶颈的重点和难点。但目前脑机交互过程中大脑与机器的动态耦合机制尚未厘清,导致脑机之间的长时程互适应能力较弱,工作性能随时间下降严重。

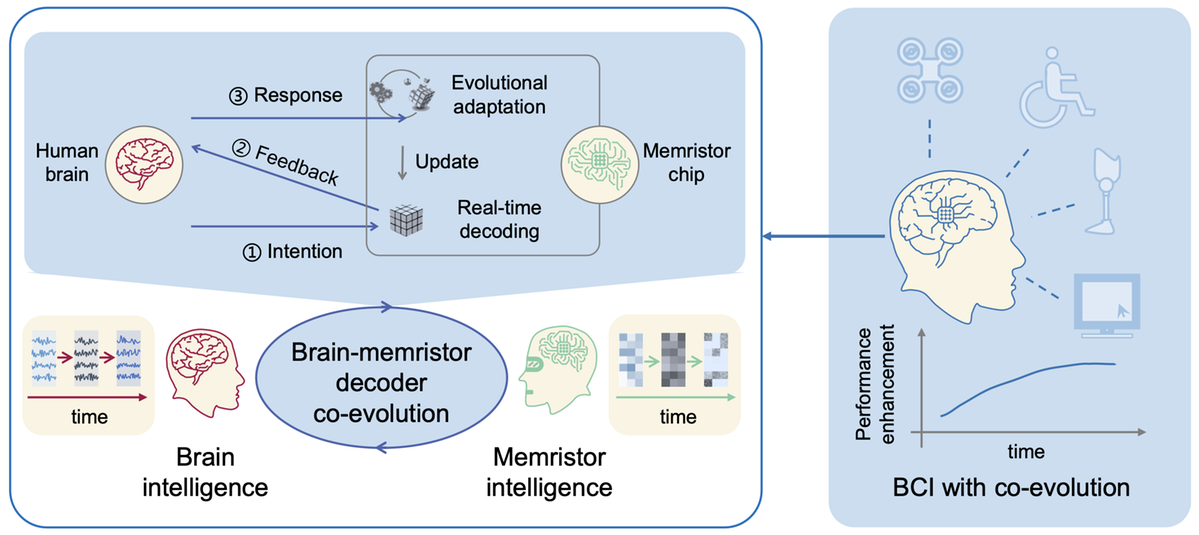

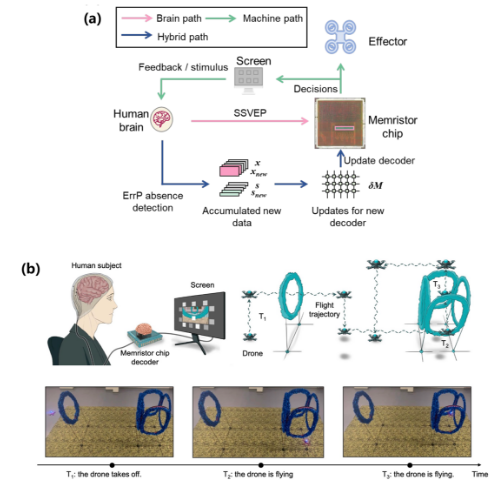

天津大学与清华大学研究团队发现,脑电信号中的非平稳特性不仅来源于传统观点认为的背景脑电变异,而且与闭环脑机交互引导下的任务脑电演变密切相关。基于这一发现,团队首次提出了“双环路脑机协同演进框架”,并通过忆阻器神经形态器件构建了全新的脑机接口系统。相比于传统纯数字硬件方案,忆阻器新方案的归一化解码速度提高了2个数量级(百倍)以上,能耗降低了3个数量级(千分之一)以下,高效支撑了四自由度脑控无人机任务目标的成功实现。在连续6小时的长时程脑机交互实验中,大脑和解码器的贡献比例呈现动态变化,展现出了脑机协同演进的过程:初期以解码器自适应更新为主,随着时间推移,大脑贡献逐步增加,最终脑机接口性能不仅没有下降,还实现了约20%的准确率提升。

(a)脑-忆阻器交互式更新框架;(b)基于忆阻器脑电解码的实时脑控无人机飞行。

“这项研究首次提出了脑机协同演进的概念,并基于忆阻器神经形态器件完成了技术验证,通过长时程大脑与忆阻器神经形态器件之间的信息交互初步实现了生物智能与机器智能的互适应、互学习,为未来实用型脑机接口系统提供了重要的理论基础与技术支撑,也为脑机融合智能的发展开辟了新的方向。”国家高层次人才计划入选者、天津大学脑机海河实验室许敏鹏教授表示。“我们这款系统未来计划拓展到更多便携式或可穿戴脑机接口设备中,服务于消费级、医疗级等各类智能人机交互实用场景。”

(总台记者 杨煜)