清晨的内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁旗天山第一小学,总能被一阵稚嫩却嘹亮的晨读声唤醒——一年级学生手捧《经典诵读读本》,在唐诗宋词的韵律中开启新一天;课堂上,三年级学子围绕夏至日气温变化展开热烈研讨,用数学统计工具探寻自然奥秘;放学后的“无书面作业日”里,孩子们或专注绘制节气手账,或兴致勃勃地进行科学小实验……这一幅幅鲜活的场景,正是该校践行“绽放教育”理念的生动写照。

一年级同学正在经典诵读。

为积极落实“双减”政策与“五育并举”方针,“十四五”期间,天山第一小学以“让每个生命绽放独特光彩”为目标,锚定课程创新、实践赋能、评价驱动三大维度深耕细作,构建起“处处是课堂、时时可实践”的育人生态,在全市素质教育领域走在了前列。

课程筑基:打破壁垒,构建素养生长生态

“绽放教育”并非零散的实践活动,而是要让实践育人深深融入校园日常。

在基础层面,“三微课程”成为学生每日的“成长必修课”。晨诵时,孩子们浸润在《道德经》《唐诗宋词》的智慧中;午写环节,晨诵积累转化为规范汉字,实现“读”“写”无缝衔接;课前三分钟,“节气诗词仿写”“科学现象微演讲”轮番上演,学生的表达力在潜移默化中提升。

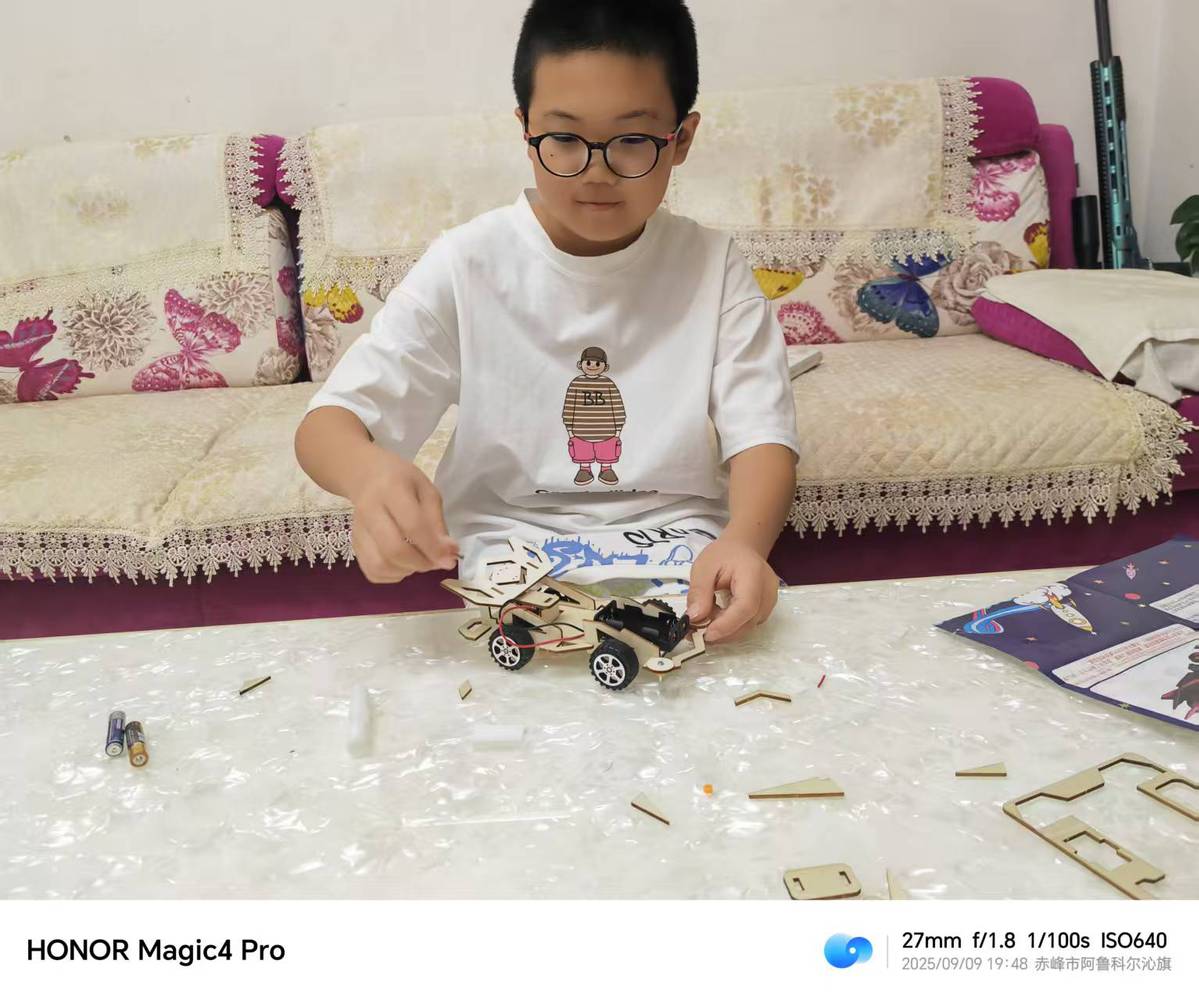

无作业日学生在进行科学小实验。

更具特色的是学科融合的拓展课程。以“二十四节气” 题课程为例,春分时节,四年级学生既要动手测量昼夜时长、探究地球公转原理,又要绘制“昼夜平分”手抄报;白露当天,三年级学生观察露珠凝结后,用画笔勾勒“带霜菊花”。“当孩子们在春分亲手立起鸡蛋时,课本上抽象的‘地球公转’知识瞬间鲜活起来。”科学教师王老师的分享,道出了跨学科课程的魅力。

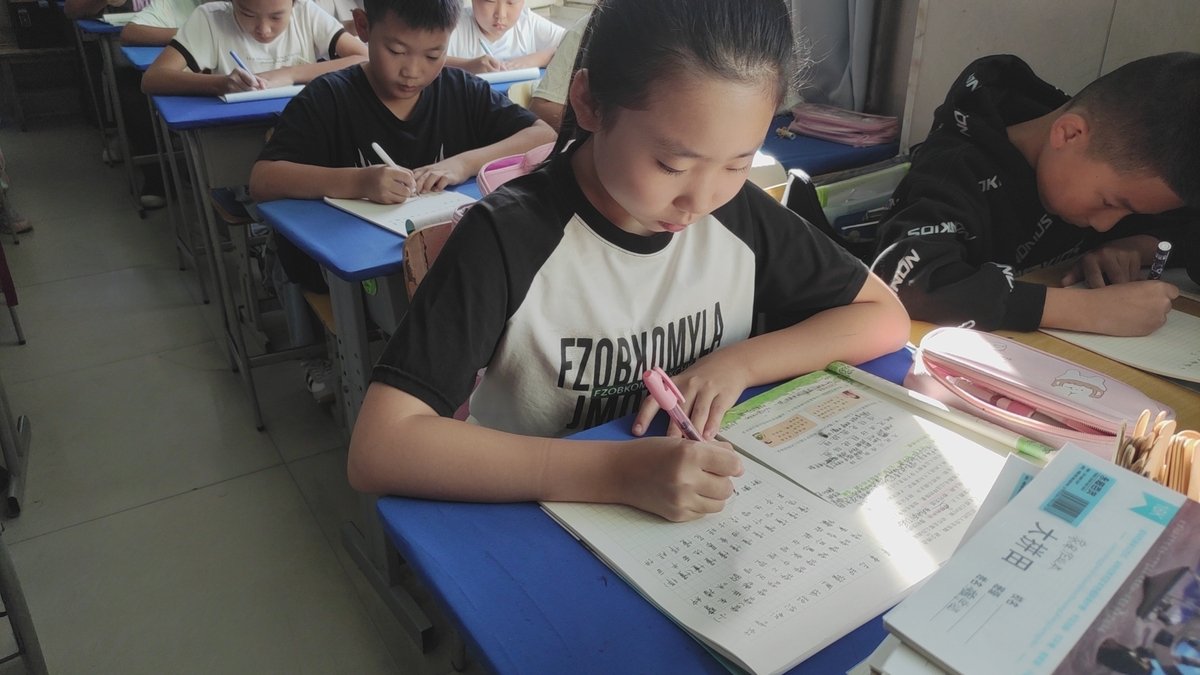

学生在进行午写。

实践赋能:真实场景中实现“学做合一”

“我们的‘秋之味’美食街盈利啦!”今年国庆前夕,天山第一小学六年级学生的欢呼声,揭开了“行走的秋天,跃动中国”综合实践活动的成果。从食材成本核算、定价策略制定(数学),到海报设计(美术)、美食制作(劳动),再到现场销售的沟通协作,整个过程均由学生自主主导。

这样的实践场景在校园内比比皆是。每周“无书面作业日”,学生可从体育特训、手工创作、社区调查等八项内容中自主选择。

同学在了解艾蒿。

节日课程则让文化传承更有温度。端午前夕,学生在语文课诵读屈原诗词悟家国情怀,在科学课探究艾草驱蚊原理,最后在劳动课亲手包粽子。“孩子现在会主动讲清明祭扫的意义,这种家国情怀不是做题能换来的。”家长王先生的感慨,道出了众多家长的心声。

评价护航:用数据书写育人答卷

多元化实践带来的改变,既清晰可见又可量化衡量。数据显示,该校学生年均阅读量超30册,70%以上能独立完成高质量跨学科实践报告;近三年,多名学生在市级及以上科技创新、艺术展演中获奖。更令人欣喜的是,80%以上学生变得“更开朗、更有担当”,主动分担家务、参与社区志愿服务的比例显著提升。

学生在进行课前三分钟。

小组同学在讨论秋之味活动。

如今的阿鲁科尔沁旗天山第一小学,晨诵声、欢笑声、探究声交织成动人的校园乐章。“教育不是注满一桶水,而是点燃一把火。”校园墙上的标语,正是该校“绽放教育”的初心。未来,这所学校将继续以实践为火种,照亮每个孩子的成长之路,让更多生命绽放独特光彩。

(端木、冯宝才)