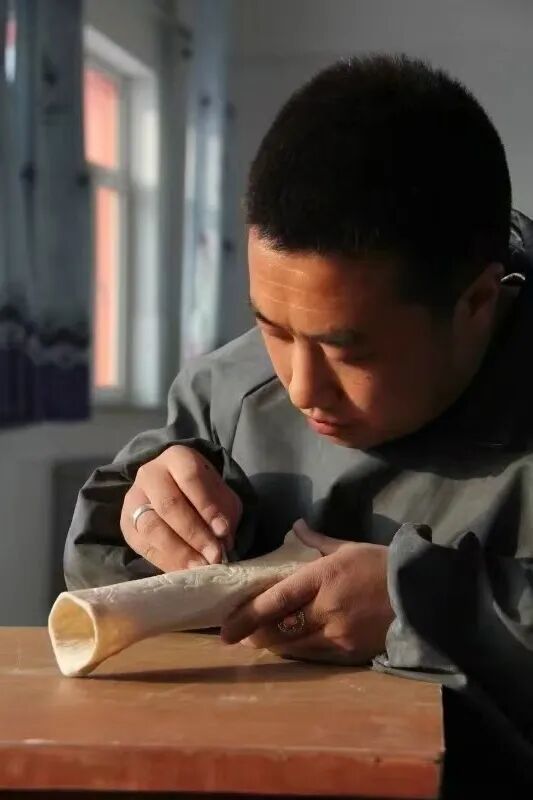

一块纹理粗糙的牛骨头,一台低鸣的打磨机,几把泛着包浆的刻刀……在一间不大不小的工作室内,随着簌簌声响,37岁的赤峰市巴林右旗非遗传承人巴雅斯古楞正以刀为笔,让牛骨重获灵动鲜活的新生。

二十几年前,一场与牛骨雕刻的邂逅,悄然叩响了巴雅斯古楞的艺术之门。那时候,他望着工匠手中的牛骨在刻刀下蜕变为精美绝伦的艺术品,瞬间被“化腐朽为神奇”的魅力深深震撼。从此,他便踏入了充满挑战与惊喜的骨雕艺术征途。

骨雕技艺是指以牛、驼、羊等动物的骨骼为原材料雕刻成工艺品的传统手工艺,以绘画为基础。当时正在读高中的巴雅斯古楞便选读了学校的美术特长班,他本想读大学后继续深造绘画技艺,但由于几分之差未能就读心仪的专业。2012年,在内蒙古民族大学毕业后,巴雅斯古楞回到家乡,想听从父母的意见找一份稳定的工作,这时,阿鲁科尔沁旗职业技术学校的一则招生简章重新唤起了他对骨雕艺术的憧憬,当时学校免费招收骨雕技艺爱好者,并且提供免费食宿,他毫不犹豫地报了名。

在为期两年的学习时间里,他深入钻研骨雕技艺,逐渐掌握了骨雕技艺法门,并开始帮助老师教授新入学的学员,期间他的多个作品被收藏爱好者购买珍藏。2013年6月,他的骨雕作品获全国职业院校学生技能作品展览会二等奖,进一步增添他深耕骨雕技艺的信心,但父母依旧希望他能够有一份稳定的工作。面对父母的殷切希望,巴雅斯古楞的艺术之路不得不再次暂停。2014年,他以公益岗的身份考入了巴林右旗公安局,业余时间,他依旧偷偷钻研骨雕。2015年,他背着家人辞掉工作,开办了艺术摇篮手工艺品店,从此,正式踏上骨雕艺术之路。

巴雅斯古楞的骨雕作品题材丰富,他不仅注重外形的表现,更追求内涵的传达。从选料、开料、刮骨、画样、雕刻到打磨、漂白、上色,每一个工序、每一条纹理、每一个曲线都会进行反复推敲,少则五六天,多则一两个月才能完成一件作品,确保每一件作品都能以最完美状态呈现出来。

近几年,为更好的传播骨雕技艺,也为进一步打开市场,他将骨雕与银饰品制作相融合,运用各种技巧和工艺,尝试开发复合型工艺品,并多次携作品参加各类赛事。他的《巴林骨雕——蒙古丽人》《包银嘎拉哈吊坠》《包银马蹄香炉》《镂空雕牛头挂件》《镂空雕鹿头挂件》等作品先后获得巴林右旗第三届非遗物质文化遗产项目技艺展评活动一等奖、赤峰市文化旅游创意商品大赛铜奖、中国旅游创意商品大赛锡林郭勒主题赛二等奖等各类奖项80余项。其中,2025年5月份作品《镂空雕牛头挂件》被中国工艺美术馆选入收藏。

如今,他的艺术坚守也获得了市场的认可,通过“线上+线下”相结合的销售模式,他的骨雕生意年净利润达二十余万元,这不仅为他带来了稳定的生活保障,也更坚定了他将骨雕作为终身事业的决心。

“骨头是沉默的,但艺术可以替它说话。我想让每一块平凡无奇的骨头,都成为承载传统文化的语言。”谈及未来,巴雅斯古楞表示,他计划进一步推动骨雕技艺与现代设计相融合,开发出更多符合当代人审美的日常配饰和文创产品,并通过短视频和直播等方式展示创作过程,打破地域限制,让更多人在屏幕另一端触摸到这份源自草原的非遗温度。(端木 、李荣耀)