为深入贯彻 “以人民为中心” 的文艺创作导向,推动文艺工作者从基层一线与自然万象中汲取创作养分, 9 月 24 日,内蒙古赤峰市松山区文学艺术界联合会精心组织 “深入生活、扎根人民” 秋日采风创作主题实践活动。来自全区的美术家、摄影家等30余位文艺工作者奔赴乌梁苏山、神仙沟及苹果、梨种植基地,以笔墨描摹山水灵韵,用镜头定格乡村盛景,在秋日里开启一场与生活、自然对话的艺术之旅。

作家、画家合影留念。(李富 端木 摄)

清晨,伴着秋日的微凉,采风队伍从城区集结出发。车行途中,窗外景致由城市楼宇渐次切换为乡野画卷,文艺工作者们的期待与创作热情愈发高涨。抵达乌梁苏山时,山间已被秋意晕染出斑斓色彩 —— 深绿的松柏、金黄的桦叶、绯红的山杏交织成 “层林尽染” 的绝美画布。“这里的光影太动人了,每一片叶子的色彩变化都值得细细捕捉。” 一位美术家老师一边调试画架角度,一边感慨着蘸取颜料,在画纸上快速勾勒出远山轮廓。不远处,摄影家们或蹲或立,长焦镜头对准枝头雀跃的山鸟,广角镜头收纳山峦与天际的壮阔衔接,快门声在山林间不时响起,化作别样的 “自然节拍”。

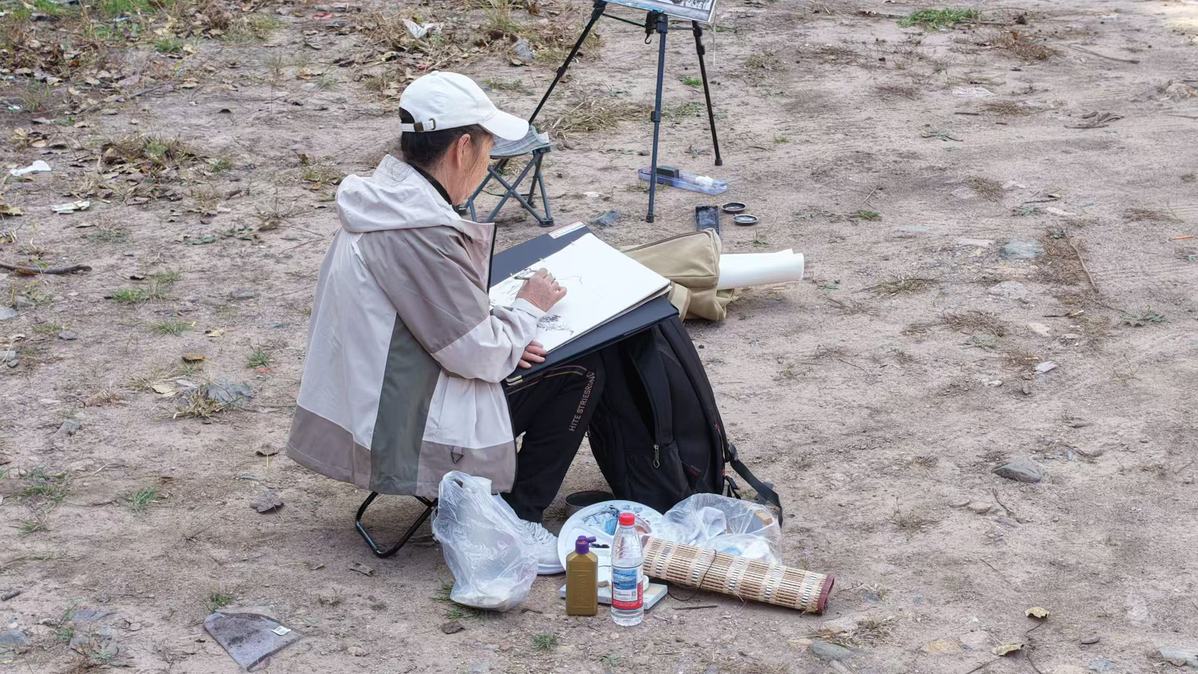

画家正在写生。(李富 端木 摄)

离开乌梁苏山,采风队伍来到神仙沟。与乌梁苏山的雄浑不同,神仙沟多了几分灵秀 —— 溪水沿怪石潺潺流淌,两岸草木在秋风中摇曳生姿,偶有红叶飘落水面,漾开圈圈涟漪。美术家们纷纷选取心仪景致:有的聚焦溪水与怪石的共生之态,有的沉醉于林隙间洒落的斑驳阳光;摄影家们则沿溪流溯源而上,探寻更具野趣的创作视角。交流声、画笔摩挲纸页的 “沙沙” 声、相机快门的 “咔咔” 声,与溪水叮咚、秋风簌簌相融,谱写出一曲生动的 “山野创作交响曲”。

午后,采风队伍来到苹果、梨种植基地。连片果树在阳光下舒展枝叶,苹果如红灯笼般挂满枝头,梨则似玉色宝器掩映叶间,果农们穿梭其间,熟练地采摘、分拣、装箱,脸上洋溢着丰收的喜悦。“这果子长得真好,果农的动作也特别有感染力,得赶紧把场景拍下来!” 一位摄影家举起相机,长焦镜头精准捕捉果农指尖轻捻、摘下果实的瞬间,“乡村产业发展的鲜活故事,是纪实创作最好的素材。”

美术家们也围拢过来:有的以速写形式快速记录果农劳作动态,有的细致描绘苹果的艳红与梨的莹白。“苹果和梨不仅是农产品,更是当地乡村振兴的‘金果子’,要通过画笔,把它们的饱满和果农的喜悦都表现出来。” 一位青年画家一边观察果子纹理,一边与果农交流种植故事,试图让画面承载更深厚的生活质感。

摄影家正在现场拍摄。(李富 端木 摄)

在基地里,文艺工作者们不仅专注创作,还与果农深入交谈,了解苹果、梨从育苗、管护到采摘、销售的全流程,为后续创作积累了丰富故事素材。果农李大爷笑着说:“没想到种果子还能被艺术家‘盯上’,希望他们把咱们的果子画美、拍好,让更多人知道!”

采风间隙,松山区文联主席与文艺工作者围坐交流。“‘深入生活、扎根人民’不是空话,要真正走进基层,感受自然呼吸、触摸生活温度。” 松山区文联领导感慨道,“这次采风,就是希望大家从乌梁苏山、神仙沟的自然之美,以及苹果、梨产业的发展之盛中,找到创作的源头活水,创作出更多接地气、传得开、留得下的作品。”

文艺工作者们纷纷表示收获颇丰。一位美术家展示写生稿:“画室里想象的山水,远不如亲眼见、亲手描摹的生动,这次出来,灵感一下子被激活了。”一位 摄影家翻看着相机里的照片:“果农的笑脸、果实的光泽,都是最真实的美,回去要好好整理素材,出一组反映乡村产业振兴的摄影作品。”(李富 端木)