(李家宝 岳鑫 刘学勤)在国家“十四五” 西部陆海新通道建设与 “双碳” 目标双重驱动下,天津阳光守护者团队研发的 “集能遮阳一体化智能系统” 可实现日均为电动汽车充电 6 度(满足 40 公里续航),为解决西部 300 万新能源车主 “充电难、续航忧” 提供了可复制的技术方案。

这支由新能源研究院团队领衔的创业团队,深耕西部新能源场景 3 年,已累计申报 4 项实用新型发明专利、两项外观专利、一项软著。其核心产品 “移动阳光充电站” 通过三大创新破解行业难题:

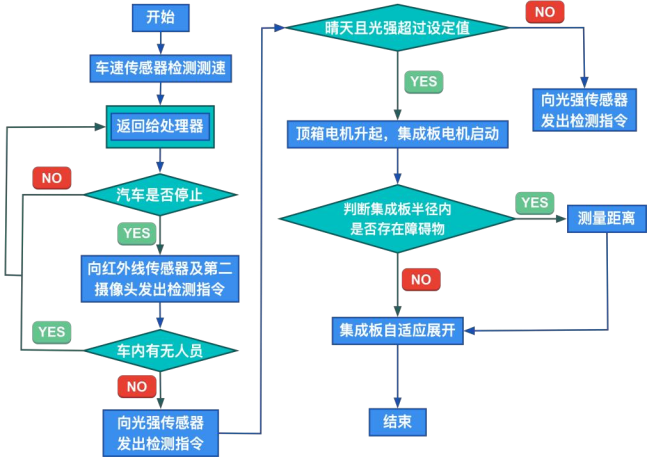

图1 工作流程

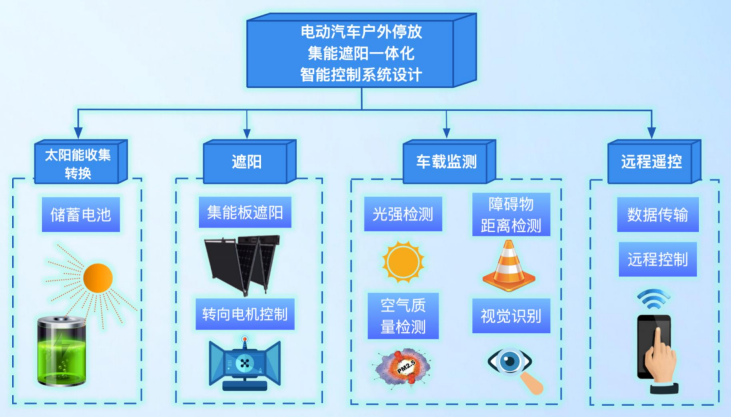

图2 系统总设计方案

一是采用高效集能模块:采用自主研发的柔性多晶硅薄膜(厚度仅),可贴合车顶弧度安装,在日均光照 5 小时的西部场景下,太阳能转化效率达23%,较传统车载光伏板提升 3 个百分点;这一效率超过了普通多晶硅的光电转换效率范围(16%-18%),甚至接近高品质多晶硅的光电转化效率上限(20%以上),并且与单晶硅太阳能电池的效率范围(20%以上)相媲美。3 个百分点;

二是应用智能管理系统:内置 “光强—电量—温度” 三模传感器,可自动调节遮阳板角度(精度±2°),实现“强光高效发电、弱光智能保温”,确保车内温度始终低于35摄氏度,夏季停车 2 小时降温超15摄氏度;

三是优化便携储能设计:标配10千瓦时轻量化电池组件(仅重25千克),实现‘即插即用’便捷安装,无需车身改造,适配超过95%的主流电动车款。

随着该系统小规模研发推广,预计 2025 年底可覆盖 10% 的新能源车辆,年减少碳排放超 2 万吨。项目负责人表示,项目负责人表示,团队正在深入研究新能源与储能技术的融合,以应对全球能源需求增长和环境问题。通过将新能源汽车与分布式储能相结合,未来可实现车辆作为“移动能源节点”的愿景,在电网薄弱地区实现“自发自用 + 余电上网”,从而为西部地区构建“绿色交通 + 清洁能源”协同发展的新生态提供实践样本。这不仅有助于提升能源系统的稳定供应和可靠性,还能促进能源结构的优化,为实现国家“双碳”目标在交通领域的率先落地提供有力支持。